Unter dem pragmatischen Gesichtspunkt wird potentiell alles das zum Zeichen erhoben, was ein Individuum als mögliches Zeichen für Zeichen oder für irgend etwas anderes interpretiert. Was aber das Zeichen als Begriff implizieren soll, ist selbst innerhalb der Semiotik, die sich auf Charles Sanders Peirce (2) bezieht, und ebenso in seinen eigenen Schriften uneindeutig. Zwei der genauesten Definitionen des Zeichens von Peirce lauten:

"A Sign, or Representamen, is a First which stands in such a genuine triadic relation to a Second, called its Object, as to be capable of determining a Third, called its Interpretant, to assume the same triadic relation to its Object in which it stands itself to the same Object. ... A Sign is a Representamen with a mental Interpretant." (3) [Peirce 1960/2.274]

"A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the representamen." (4) [Peirce 1960/2.228]

Zusammengenommen beschreiben die Definitionen folgendes: ein Zeichen kann nur als ein solches benannt werden, wenn es in der Lage ist, einen Interpretanten für seine Funktion und/oder für etwas anderes, für sein Objekt hervorzurufen. In dieser Relation zu seinem Objektbezug schildert das Zeichen keineswegs jeden Aspekt eines wirklichen Gegenstands. Es gibt bezüglich diesem eine reduzierte Orientierung, indem es im Objektbezug nicht den Gegenstand nochmals präsentiert oder widerspiegelt, sondern ihn in konstruierter Hinsicht repräsentiert (5), vertritt, darstellt und kartographisch schildert. Bilder und Zeichen sind Kartographien, die konstruierte Realitäten einer Welt repräsentieren. Der Objektbezug des repräsentierenden Zeichens korrespondiert demzufolge nie mit dem wirklichen Gegenstand; er ist selbst ein vorgestellter Bezug auf diesen. Mit Eco greife ich deshalb später den Objektbezug auch als »kulturelle Einheit« [s.S. 133] auf, weil sich mit ihr verdeutlicht, wie Zeichen auf kulturell erzeugte Merkmale von existenten und inexistenten Gegenständen hinweisen. Das Objekt einer Zeichenrelation kann auch ein anderes Zeichen sein, z.B. ein Wort, ein anderes Bild. Weder Zeichen noch Bilder sind darauf angewiesen, daß ihre Objektbezüge an empirischer oder körperlicher Erfahrung orientiert sind. Auch Bilder präsentieren repräsentierende Objektbezüge, in denen allenfalls alltägliche Wahrnehmungskonstruktionen eines wirklichen Gegenstandes wiedererkannt werden. Zwecks des einfacheren Verstehens von Zeichen gebe ich aber manchmal den Anschein vor, als ob in Bildern stets Objektbezüge wiedererkannt werden, die auch in der Alltagswelt schon einmal als wirkliche Gegenstände gesehen wurden, obwohl dessen Merkmale niemals identisch in bildlichen Kartographien aufzufinden sind. Ebensowenig, das weiß jeder, bezeichnen Bilder stets Gegenstände, die schon einmal irgendeine Existenz hatten.

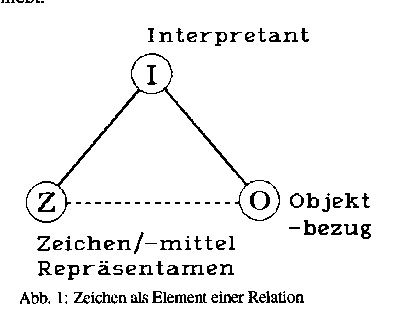

Im weiteren geht das Zeichen eine Beziehung zum interpretierenden Individuum ein, das während seines Erlebens, Verhaltens oder Denkens den Interpretanten des Zeichens konstituiert. Der Interpretant beschreibt die vom Individuum als Vorstellung und Bedeutung aktualisierte Verbindung des Zeichens mit dessen Objekt. Ein Zeichen ist daher an das Bewußtseinserlebnis eines Interpreten gebunden, der jene Relationen des Zeichens herstellt. Deshalb steht das Zeichen selbst als Element (6) innerhalb einer Relation, deren zwei andere Komponenten das repräsentierte Objekt und der Interpretant sind [vgl. Greenlee 1973/25]. Für das vollständige Zeichen ist grundlegend, wenn es als ein solches Sinn und Bedeutung erhalten soll, da? es die dreistellige bzw. triadische Relation erfüllt, indem Zeichen, Interpretant und Objektbezug untereinander in drei wechselseitige Beziehungen treten, die der Interpret sich erschließt.

In

der beschriebenen Semiotik wird die Relation von Zeichen, Objektbezug und

Interpretant als ein Dreieck dargestellt [s.Abb. 1]. Das Zeichen steht

dort als Zeichenträger, das als materielles Mittel seine Funktion erfüllt.

Dieses Zeichenmittel tritt in Beziehung zum zweiten Korrelat, also zum vorgestellten

Objekt. Insofern stellt das Zeichen sein Objekt dar, verweist auf dieses,

aber ohne tatsächlich die Kenntnis des Gegenstandes zu vermitteln.

Ausschließlich die direkte körperliche Erfahrung des wirksamen

Gegenstandes kann - was für die kulturelle Bedeutung von Bildern

sehr weittragend wird - eine echte Kenntnis desselben vermitteln [vgl.

Peirce 1960/2.231]. Die Wirkung des Zeichens oder sogenannten Repräsentamens

ermöglicht es einem Betrachter, daß er - beispielsweise

infolge eines Bildes - eine Vorstellung vom Objekt des Zeichens entstehen

läßt. Im Blick des Interpreten evoziert hier also das Zeichen

einen Interpretanten, woraufhin es als die Bezeichnung eines semantischen

Objekts aufgefaßt und in seiner pragmatischen Bedeutungsfunktion aktualisiert

wird, um Orientierung gegenüber einem Gegenstand zu bieten. Erst die

Idee eines Interpretanten stiftet die Bedeutung eines Zeichens und dessen

bezeichnende Beziehung zum Objekt. Die Relation von Zeichen und Objekt ist

demzufolge eine Beziehung, die sowohl mit dem Interpretanten erst hergestellt

wird als auch voraussetzt, daß das Zeichenmittel sich im Sinn auf

ein Objekt bezieht, weshalb diese Relation in der Graphik gestrichelt wurde.

Zeichenmittel ohne eine "Reihe von Sinnen" [Eco 1991/92] bezüglich

eines Objekts enthalten sich ihrer Bedeutung. Um ein Zeichen in seinem Interpretanten,

in seiner Bedeutung zu verstehen, muß man also vorgängig wissen

oder zumindest enträtseln, worauf sich der Sinn des Zeichens im Objektbezug

bezieht.

In

der beschriebenen Semiotik wird die Relation von Zeichen, Objektbezug und

Interpretant als ein Dreieck dargestellt [s.Abb. 1]. Das Zeichen steht

dort als Zeichenträger, das als materielles Mittel seine Funktion erfüllt.

Dieses Zeichenmittel tritt in Beziehung zum zweiten Korrelat, also zum vorgestellten

Objekt. Insofern stellt das Zeichen sein Objekt dar, verweist auf dieses,

aber ohne tatsächlich die Kenntnis des Gegenstandes zu vermitteln.

Ausschließlich die direkte körperliche Erfahrung des wirksamen

Gegenstandes kann - was für die kulturelle Bedeutung von Bildern

sehr weittragend wird - eine echte Kenntnis desselben vermitteln [vgl.

Peirce 1960/2.231]. Die Wirkung des Zeichens oder sogenannten Repräsentamens

ermöglicht es einem Betrachter, daß er - beispielsweise

infolge eines Bildes - eine Vorstellung vom Objekt des Zeichens entstehen

läßt. Im Blick des Interpreten evoziert hier also das Zeichen

einen Interpretanten, woraufhin es als die Bezeichnung eines semantischen

Objekts aufgefaßt und in seiner pragmatischen Bedeutungsfunktion aktualisiert

wird, um Orientierung gegenüber einem Gegenstand zu bieten. Erst die

Idee eines Interpretanten stiftet die Bedeutung eines Zeichens und dessen

bezeichnende Beziehung zum Objekt. Die Relation von Zeichen und Objekt ist

demzufolge eine Beziehung, die sowohl mit dem Interpretanten erst hergestellt

wird als auch voraussetzt, daß das Zeichenmittel sich im Sinn auf

ein Objekt bezieht, weshalb diese Relation in der Graphik gestrichelt wurde.

Zeichenmittel ohne eine "Reihe von Sinnen" [Eco 1991/92] bezüglich

eines Objekts enthalten sich ihrer Bedeutung. Um ein Zeichen in seinem Interpretanten,

in seiner Bedeutung zu verstehen, muß man also vorgängig wissen

oder zumindest enträtseln, worauf sich der Sinn des Zeichens im Objektbezug

bezieht.Obwohl manchmal Peirce, ebenso wie viele andere Semiotiker, die ganze Zeichenrelation [s.S. 19 Fußn. 6] als ein Zeichen benennt, werde ich zwecks der Deutlichkeit versuchen, daß das Zeichen als materielles Mittel, dessen Objektrelation und dessen Interpretant einer Bedeutung gesondert angesprochen wird. Manchmal kann ich diese Eindeutigkeit nicht durchhalten, weil der Interpretant im Bewußtsein des Menschen als scheinbares Zeichen vorkommt und dort wieder durch einen anderen Interpretanten in seiner Bedeutung interpretierbar wird, wie sich gleich zeigt.

In

der Peirceschen [vgl. 1960/2.303] Theorie, die auch Denken als Zeichenvorgang

beschreibt, liegt ein zentraler Ausgangspunkt darin, daß sich die

Bedeutung eines Zeichens oder eines Gedankens erst infolge eines weiteren

Zeichens oder Gedankens näher bestimmen läßt. Zumindest

im Zeichenverlauf könnte das Wort »Hund« beispielsweise

als »vierbeiniges, kläffendes Säugetier« interpretiert

werden, was wiederum als »auf vier Pfoten laufender, nichtmenschlich

jaulender Milchdrüsenwarmblüter« erklärbar wäre

usw. Wie nebenstehend schematisiert, wird in jener Zeichenabfolge ein Interpretant

von einem zweiten Interpretanten als Zeichen (Repräsentamen) aufgefaßt,

wodurch ersterer als Zeichen einer Reflexion mit neuem Objektbezug im zweiten

Interpretanten interpretiert wird. Diese Zeichenabfolge ließe sich

ohne Ende der Semiose, d.h. des Interpretationsgeschehens, fortführen.

Im Handlungszwang des Menschen bricht dieser Regreß ad infinitium

notwendigerweise ab, obwohl er theoretisch in immer allgemeineren oder scheinbar

ursächlicheren Abstraktionsklassen möglich wäre. Das iterative

Fortschreiten der Zeicheninterpretation belegt, daß zwar die Bedeutung

eines Zeichens in einem Interpretanten verstanden wird, daß aber dieser

Interpretant wiederum zum Zeichen wird, sobald die Bedeutung seiner Bedeutung

in einem nachfolgenden Interpretanten geklärt werden soll. Und damit

begründet sich der "... semiotische Beweis für die prinzipielle

Endlosigkeit jedes Interpretationsprozesses ..." [Oehler 1981/26;

vgl. Simon 1989/6; Eco 1991/92, 102]. Zeichen bedeuten also erstens nichts

anderes als Zeichen und Interpretationen von etwas anderem. Und zweitens

kann ihnen entgegen den Theorien von Habermas [vgl. 1971/189; 1988b/29],

Mead [vgl. 1988/90ff.] und Morris [vgl. 1973] keine intersubjektiv stabile

und endgültige Bedeutungsidentität zugewiesen werden, solange

gesellschaftliche "Lebenszeichen" dem definitiven Stillstand entgehen.

Dies trifft gleichfalls auf Bilder dann zu, wenn sie ausschließlich

als Zeichen behandelt werden, obwohl ihre Materialität zeitweise Vorzeichenhaftes

eröffnet. Denn zumindest ganz allgemein leistet die Materialität

von körperlich erfahrbaren Gegenständen einen Widerstand, der

einem "idealistischen Interpretationsabsolutismus" [Oehler 1994/72]

Einhalt gebietet, sobald direkte Erfahrungswirkungen der zeichenhaften Eigenrealität

kraß entgegenstehen. Die interpretative Dehnung von Zeichenketten

mißglückt daher mitunter beim idealistischen Versuch, sie in

Gegenwart von Dingen ins gummihaft Beliebige zu verformen, obwohl die Dinge

selbst in Relativität zur psychischen Konstruktion existieren.

In

der Peirceschen [vgl. 1960/2.303] Theorie, die auch Denken als Zeichenvorgang

beschreibt, liegt ein zentraler Ausgangspunkt darin, daß sich die

Bedeutung eines Zeichens oder eines Gedankens erst infolge eines weiteren

Zeichens oder Gedankens näher bestimmen läßt. Zumindest

im Zeichenverlauf könnte das Wort »Hund« beispielsweise

als »vierbeiniges, kläffendes Säugetier« interpretiert

werden, was wiederum als »auf vier Pfoten laufender, nichtmenschlich

jaulender Milchdrüsenwarmblüter« erklärbar wäre

usw. Wie nebenstehend schematisiert, wird in jener Zeichenabfolge ein Interpretant

von einem zweiten Interpretanten als Zeichen (Repräsentamen) aufgefaßt,

wodurch ersterer als Zeichen einer Reflexion mit neuem Objektbezug im zweiten

Interpretanten interpretiert wird. Diese Zeichenabfolge ließe sich

ohne Ende der Semiose, d.h. des Interpretationsgeschehens, fortführen.

Im Handlungszwang des Menschen bricht dieser Regreß ad infinitium

notwendigerweise ab, obwohl er theoretisch in immer allgemeineren oder scheinbar

ursächlicheren Abstraktionsklassen möglich wäre. Das iterative

Fortschreiten der Zeicheninterpretation belegt, daß zwar die Bedeutung

eines Zeichens in einem Interpretanten verstanden wird, daß aber dieser

Interpretant wiederum zum Zeichen wird, sobald die Bedeutung seiner Bedeutung

in einem nachfolgenden Interpretanten geklärt werden soll. Und damit

begründet sich der "... semiotische Beweis für die prinzipielle

Endlosigkeit jedes Interpretationsprozesses ..." [Oehler 1981/26;

vgl. Simon 1989/6; Eco 1991/92, 102]. Zeichen bedeuten also erstens nichts

anderes als Zeichen und Interpretationen von etwas anderem. Und zweitens

kann ihnen entgegen den Theorien von Habermas [vgl. 1971/189; 1988b/29],

Mead [vgl. 1988/90ff.] und Morris [vgl. 1973] keine intersubjektiv stabile

und endgültige Bedeutungsidentität zugewiesen werden, solange

gesellschaftliche "Lebenszeichen" dem definitiven Stillstand entgehen.

Dies trifft gleichfalls auf Bilder dann zu, wenn sie ausschließlich

als Zeichen behandelt werden, obwohl ihre Materialität zeitweise Vorzeichenhaftes

eröffnet. Denn zumindest ganz allgemein leistet die Materialität

von körperlich erfahrbaren Gegenständen einen Widerstand, der

einem "idealistischen Interpretationsabsolutismus" [Oehler 1994/72]

Einhalt gebietet, sobald direkte Erfahrungswirkungen der zeichenhaften Eigenrealität

kraß entgegenstehen. Die interpretative Dehnung von Zeichenketten

mißglückt daher mitunter beim idealistischen Versuch, sie in

Gegenwart von Dingen ins gummihaft Beliebige zu verformen, obwohl die Dinge

selbst in Relativität zur psychischen Konstruktion existieren.Vor dem Hintergrund der Peirceschen Zeichentheorie formuliert Max Bense [vgl. Walther 1974/131; Bense 1976/26ff; Peirce 1960/5.473], da? das menschliche Bewußtsein stärker von Zeichenwelten als von einer Welt wirksamer Gegenstände geprägt sei. Obwohl ein Individuum sich mit größerer Aufmerksamkeit nach interpretierten Zeichen verhält und in geringerer Aufmerksamkeit zu Gegenständen, wird eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Orientierungen doch notwendig, weil Bilder selbst Gegenstände sind, auf denen sich Zeichen befinden. Zwar erscheint im Zeichen mehr als die bare Materialität des Dings für uns, sofern es als solches figuriert, dennoch sind Bilder sowie Zeichenmittel auf Materialität angewiesen. Als Materialität des Zeichenmittels verstehe ich im Zusammenhang mit Bildern sämtliche Gegenstände, Materialien, Farben, Apparate und Instrumente, die der Bildproduktion dienen. Materialität und deren Formen, die als Zeichen- bzw. Bildmittel bezeichnet werden, sind die Basisvoraussetzung jeder Bildkommunikation.

Diese wirklich mit Augen und Körper erfahrbare Materialität nenne ich im weiteren einen G e g e n s t a n d. Infolgedessen verwende ich den Begriff des semiotischen »Objekts« weiterhin immer dann, wenn mit einem Zeichen auf ein künstliches Objekt oder auf einen realitätskonstruierten Gegenstand in Zeichenwelten Bezug genommen wird. In einer solchen Situation wird unentwegt ein finaler Interpretant des Zeichens gebildet. Der Begriff »Gegenstand« wird sich indessen im folgenden immer mehr dahingehend bestimmen, daß er etwas kennzeichnet, was vom Individuum nicht als triadisches Zeichen interpretiert, sondern faktisch erlebt, empfunden und wirklich gesehen wird. Diese Unterscheidung zwischen Gegenstands- und Zeichenwelt ist für eine soziologische Bildanalyse unumgänglich. Es wäre eine theoretische Schwäche, wenn Sprach- oder Zeichen-Kommunikation die einzigen Brennpunkte sein sollten, die ein Individuum zur Welt aufnimmt. Denn für visuelle Erfahrungen oder Wahrnehmungen ist sein Körper "... das Werkzeug all ... [seines] 'Verstehens' überhaupt" [Merleau-Ponty 1966/275 u. hierzu Crespi 1991/112].

Das zeichenrelevante Strukturmerkmal, welches der präsenten Materialität eines Bildgegenstandes eigen ist, gibt sich zu erkennen, sobald ein Bild als Ganzes schon mitrepräsentiert, daß es in seiner Funktion weitere Zeichen repräsentieren wird [vgl. Schönrich 1990/24]. Mit diesem demonstrativen Kommunikationsmerkmal erreicht das Bild den Status eines Zeichens für die Repräsentation von optischen Zeichen. Gesetzt den Fall, da? das zeichentragende Merkmal des Bildes unbekannt wäre, bliebe es für ein Individuum ein flächiger Gegenstand ohne Zeichenrelevanz. In weiterer Reduktion würde der Gegenstand Bild sogar in seinem Gegenstandsdasein unbemerkt bleiben, sofern es dem Menschen unmöglich wäre, auch nur eine seiner Eigenschaften, z.B. die Farbigkeit oder Härte der Fläche, wahrzunehmen oder zu messen. In Anlehnung an die Kategorien von Peirce muß der Betrachter eines Bildes, die aufgezeigte Abstufung wieder aufbauend, als ein »Erstes« eine optische Eigenschaft sensorisch empfinden, um im »Zweiten« das Bild als einen Gegenstand wahrzunehmen. Erst in einem »Dritten« versteht er die wahrgenommenen Eigenschaften des Gegenstandes als Zeichen für Repräsentation, um damit das Bild in Beziehung zum veranschaulichten Objekt interpretieren zu können, wodurch er ein Bewußtsein von Zeichen erlangt. Das Bewußtsein eines Individuums orientiert sich nur dann mehr an einer Zeichenwelt als an einer Welt der Gegenstände, wenn, wie mit Bense gesagt, immer ein Drittes, also ein verbindender Interpretant konstituiert wurde.

Die Gegenstandswelt dauert in der Wirklichkeit von erfahrbaren und faktischen Gegenständen an, die unabhängig davon existieren, wie sie durch Zeichen dargestellt, interpretiert oder vorgestellt werden. Die innerhalb der theoretischen Semiotik verwendete Differenzierung zwischen Realitätsthematik und Zeichenthematik beleuchtet diese Unterscheidung zwischen der Gegenstandswelt als Problematik der Erkenntnistheorie und Zeichenwelt als Problematik der Zeichenwahrnehmung. Um mit der anstehenden Untersuchung auf die kommunikative Situation von Bildern einzugehen, lasse ich die ontologische Bestimmung des Bildes unbeachtet, da sie aus pragmatischer Weltanschauung bekannt ist. Bilder sind für den Betrachter unbefragt vorhanden. Zu beachten bleibt, daß für den Wahrnehmenden der Bildgegenstand einer der Kontakt-Erfahrung sein muß, damit er als Träger von Zeichen fungieren kann. Deshalb kann die Bildbetrachtung dort mehr ein Phänomen der Zeichenwelt als eines der Gegenstandswelt sein, wo die ontologische Entität des bezeichneten bzw. des veranschaulichten Sachverhalts für die kulturelle Bedeutung von Bildern keine Rolle spielt. Insofern wird der Übergang von einer seinsthematischen zu einer zeichenthematischen Auffassung des Bewußtseins reduktiv abgewendet, indem die ontologische Realität veranschaulichter Gegenstände weitgehend unberücksichtigt bleibt [vgl. zur Realitätsthematik Bense 1976; Bense 1979].

Eine Untersuchung der Wahrnehmungs- und Kommunikationssituation von Bildern kommt an der zeichenthematischen Auffassung des Bewußtseins nicht vorbei. Im Bewußtsein des Individuums laufen alle Stränge der Bildgegebenheiten zusammen. Die zeichenthematische Auffassung des Bewußtseins baut auf drei ("universalen") Kategorien auf, die implizit in der Triade: Zeichen (Zeichenmittel), Objektbezug und Interpretant vorausgesetzt wurden. Ein Zeichen als Ausdrucksmittel wurde als ein Erstes bezeichnet, welches auf ein Zweites, das Objekt, hinweist und in einem Dritten seinen Interpretanten findet. Diese Stufenfolge basiert auf den Peirceschen Kategorien Erstheit, Zweitheit und Drittheit, die im folgenden erklärt und für alle weiteren Untersuchung fundamental sein werden.

Erstheit bezeichnet die Kategorie eines einstelligen Seins, das selbständig für sich allein existiert, das weder auf etwas verweist noch hinter etwas anderem steht; z.B. die Qualität (das Gelbliche) der gelben Farbe an sich, die unabhängig davon vorausgesetzt wird, ob sie wahrgenommen wird oder nicht. Mit der Erstheit beschreibt Peirce [vgl. 1960/1.302, 1.1365, 1.531] auch die Kategorie eines Unmittelbaren, das unanalysiert zu einem Gefühl oder einer Empfindung führt, welche beide noch unverwirklichte Möglichkeiten in der Qualität beinhalten. Die Erstheit von unverwirklichten Möglichkeiten (Freiheiten) benennt die qualitativen Eigenschaften, die bei visuellen Zeichen als Mittel empfunden werden. Unter dem Aspekt des Bildes werden als Zeichenmittel alle Gegenstände, Dinge, Farben und visuellen Ereignisse aufgefaßt, soweit sie dem Betrachterauge allein potentiell visuelle Empfindung ermöglichen. Diese Möglichkeitsbedingungen der visuellen Empfindung einerseits und der Qualität von Farbe und Form andererseits beschreiben die beiden Pole, die die Erstheit von potentiellen Bildqualitäten betreffen.

Die absolute Qualität beinhaltet eine Problematik. Sie charakterisiert als solche kein pragmatisch verwendbares Zeichenmittel, sondern kennzeichnet von diesem nur seine abstrakte Möglichkeit und Potentialität. Denn ein Individuum erlangt optische Empfindungen von Qualitäten allein der Möglichkeit nach, weil es unfähig ist, in einer undissoziierten Erstheit irgendeine Differenz zu erfahren. Insofern hinterläßt die visuelle Empfindung als der Stift auf dem Blatt des Bewußtseins seine unsichtbaren Erregungszustände [vgl. Peirce 1986/109]. Ein Bewußtsein von kommunikationsdienlichen Zeichenmitteln, dem wir optischen Informationsgewinn zuschreiben, verwirklicht sich erst in der Wahrnehmung von Differenzen auf der nächst höheren Stufe der Zweitheit [vgl. Peirce 1983/56; Luhmann 1987/13]. Empfindungen und Qualitäten können demnach nicht als Wahrnehmung gelten, da wir in verwirklichter Wahrnehmung von Rot und Grün auf bereits empfundene Qualitäten oder Eigenschaften abstraktiv schließen. Dies betonen Peirce [vgl. 1960/1.422] sowie Merleau-Ponty [vgl. 1966/22] ausdrücklich, wenn sie Qualitäten nicht den Status von Bewußtseinselementen zuschreiben, sondern sie als rein abstrakte Potentialität von möglichen Eigenschaften eines Gegenstandes beschreiben. Insofern beschreibt der Begriff »Qualität« die abstrakte Voraussetzung, daß diverse Möglichkeiten dafür bestehen, wie wir Bildmittel wahrnehmen und bildliche Materialorganisationen für Informationsvermittlungen produzieren.

Definitionsexkurs: visuelle Empfindung oder Wahrnehmung?

Von visueller Empfindung läßt sich sprechen, wenn eine überschwellige Reizenergie eine Antwort im sensorischen Apparat des Auges verursacht. Sobald dieser Empfindungszusammenhang gemäß der individuellen Struktur des kognitiven "Apparats" zur Gestalt gegliedert ist, kommt es zum Bewußtsein einer visuellen Wahrnehmung. Ein Individuum kann demnach visuelle Empfindungen [Erstheit] erlangen, ohne daß es etwas wahrgenommen [Zweitheit] hätte oder auf etwas aufmerksam geworden wäre. Ein weiterer Aspekt liegt darin, daß Wahrnehmung im beschriebenen Sinne immer auch mit der unmittelbaren Überzeugung der augenblicklichen Existenz eines Objekts verbunden ist. Mit einem Satz: Wahrnehmung ist differenzierte Empfindung. Visuelle Empfindungen lassen sich demnach nicht sehen, sondern nur Differenzierungen sind wahrnehmbar [s.S. 87ff.].

Peirce beschreibt hier die Kategorie der Zweitheit oder Wirklichkeit als eine Erfahrung, die aus der Unterscheidung zwischen zwei Situationen qualitativer Empfindung resultiert [vgl. Pape 1989/175]. Zweitheit meint hier keine Vorstellung oder Idee, das wäre Drittheit, sondern die Aktualität der körperlichen Erfahrung eines Gegenstandes. "Zweitheit gibt es nur, während es sie aktual gibt. Dasselbe kann niemals zweimal passieren" [Peirce 1983/56]. Die Aktualität der Erfahrung involviert für Peirce das, was er und auch jeder andere ganz pragmatisch als alltägliche Existenz des Gegenstandes erleben. Insofern schichtet sich aus den möglichen Qualitäten in der Erstheit der Gegenstand für das Subjekt dahingehend auf, daß diesem in der Zweitheit der Gegenstand als eine körperliche Erfahrung von Unterschieden widerfährt. Das Individuum erzeugt also Informationen über einen Gegenstand, indem es Unterschiede der Form/Farbe in der Materialität des Bildes wahrnimmt. So kann die Möglichkeit der Qualität »Härte einer Wand« unbemerkt bleiben; läuft man jedoch dagegen, wird die Qualität »Härte« in unsere Erfahrung von deren Existenz einfließen. Zur Zweitheit gehören daher Erfahrungen, die innerhalb spezifischer Raum-Zeit-Koordinaten reaktiv erfolgen und die infolge individueller Differenzerlebnisse eine Wirklichkeit erzeugen. Diese visuell wahrgenommene Wirklichkeit schreibt die Kategorie Zweitheit dem Subjekt als unwiederholbare Erfahrung zu, weil der Gegenstand Bild sich für das Subjekt jeweils aktual aus vorab unüberblickbaren Möglichkeiten der Erstheit ereignet. Die subjektive Erfahrung in der Zweitheit gehört damit nicht zur Welt der Zeichen, "... sondern es ist eine Grenze der Welt" [Wittgenstein 1990/Nr. 5.632]. Dies meint, daß das Subjekt zwar private Erfahrungen macht, diese aber grundsätzlich nicht in kommunizierbare Zeichen und Bilderwelten gleichwertig überführen kann.

Der Begriff des Subjekts kennzeichnet die Erfahrung, die zwar vermöge dessen Bewußtseins erlebt wird, aber noch nicht im intentionalen Denken reflektiert wurde. Erfahrung ist vielmehr das, was das Denken in Zeichen überraschen kann. Die Erwartung einer vertrauten Erfahrung, die sich ein Individuum erdenkt, besteht nach Peirce in der inneren Welt, welche sein Ego ausmacht. Die äußere Welt liegt im Non-Ego einer direkten Erfahrung von Gegenständen [vgl. Peirce 1967 II/285, 319; Karger 1981/150]. Der Unterschied zwischen Non-Ego und Ego liegt darin, daß im Ego eine direkte Erfahrung nicht realitätsgemäß in Zeichen und Bildern vorgestellt werden kann, woraufhin die Wahrnehmungsinhalte der Erfahrung das Ego überraschen. Denn "nur unter Bezugnahme auf Nicht-Identität ist es möglich, die wesensbestimmende Ambivalenz zu erfassen, die für die Beziehung zwischen Subjekt und symbolischer [Zeichen-]Ordnung charakteristisch ist" [Crespi 1991/114]. Mit dieser Unterscheidung wird betont, daß sich einerseits die Identität (Ego) von kulturellen Sozialisationsmedien ableitet, daß sich aber andererseits individuelle Erfahrungen nicht bruchlos in sozialen Zeichen und Bilderwelten wiederfinden. Aus diesem Grund erfüllen Bilder eine Funktion, die das Ego mit optischen Konzepten über die Welt benachrichtigt, obwohl sich die kommunikativen Entwürfe nicht mit der Non-Ego-Erfahrung einer realen Welt decken müssen. Das wirksam Reale überrascht das zeichenhaft Veranschaulichte oder Gedachte.

Beispielsweise teilen Massenmedien Bildkonzepte mit, aus denen sich oft unzutreffende Vorstellungen herleiten, die sicherlich die Migrationsbewegungen von Ost nach West bzw. Süd nach Nord und die die Tourismusbewegungen in Gegenrichtung partiell provozieren und lotsen. Ein Europäer hat beispielsweise Fotografien und Filme über die indische Stadt Neu-Delhi gesehen und möchte nun das unverdorbene Land der Maharadschas, der duftenden Gewürze und leuchtenden Seide besuchen; er vermutet zwar eine chaotisch anmutende Lebenspraxis der Menschen in diesem Land, dennoch wird er aufgrund unzureichender Vorstellungskraft einen Kulturschock erfahren, wenn er auf dem Markt von Neu-Delhi inmitten eines gewaltigen Menschenknäuels bei 45°C im strömenden Regen neben einer anhänglichen Kuh stehend eigentlich nur ein Brot kaufen möchte, wobei aus dem Hintergrund zwei Fahrradrikschafahrer unablässig ihre Hilfe lautstark anbieten, indessen der vom tüchtigen Brotverkäufer längst herbeigerufene Freund an den Taschen zupft, um sie in sein rasselndes Taxi zu verfrachten. Ein weniger drastisches, aber ähnliches Szenario läßt sich im übrigen erfahren, wenn man statt Fotografien von Gemälden die Gemälde direkt ansieht. In allen Vorfällen ist es die äußere Welt des Non-Ego, welche die innere Welt der Vorstellungen und Erwartungen eines besseren belehrt. Die Gedanken des Ego sind außerstande, den realen Erfahrungen vorzugreifen, weshalb das Ego in der primären Wirklichkeitserfahrung überrascht bleibt. Abstrakter formuliert, entsteht die Erfahrung von Gegenständen in der Zweitheit als eine erste Differenzwahrnehmung ohne Denken, Vorstellungen und Zeichen. Gleichfalls können Bilder in der Wirksamkeit ihrer Gegenständlichkeit bewußt erfahren werden und ein Ego (z.B. im Kino) überraschen.

Drittheit charakterisiert die eigentliche Kategorie der Zeichen, des reflexiven Denkens vermittels Zeichen und der Kommunikation durch Zeichen. Sie kommt als Realitätskonstruktion überall dort vor, wo ein Erstes mit einem Zweiten in einer Relation zum vollständigen Zeichen verbunden wird. Das Sein der Relation in der Drittheit besteht nach Peirce [vgl. 1960/1.342; 1983/57] darin, eine Zweitheit zu differenzieren, also zu unterscheiden und zu bezeichnen. Diese abstrakte Beschreibung verfremdet den im gewissen Sinne einfachen Vorgang, daß zum Beispiel das gedachte Wort Eisen in seiner Bedeutung die Relation zwischen dem Gegenstand Eisen und der Qualität seiner Härte herstellt, also Gegenstand und differenzierte Eigenschaft im Begriff bezeichnet und in Beziehung setzt. Die Drittheit umschreibt grob die Weltkonstruktionen des Ego, in der Denken, Vorstellung, Erkenntnis, Regelhaftigkeit, Gesetzmäßigkeit und Repräsentation aufgehoben sind, wie beispielsweise das Denken des Begriffs Eisen gezeigt hat. Als Form der Drittheit ereignet sich Denken als relationaler Faktor einer Erkenntnis in verbalen Begriffen, individuell motivierten Vorstellungen, Bildern und interpretierten Zeichen, also Interpretanten. Insofern involviert jedes vorstellend Geistige Drittheit, da hier eine Wahrnehmung aus einer Empfindungsqualität differenziert und mit einem realitätskonstituierenden Zeichen belegt wurde [vgl. Peirce 1985/149]. Zeichen reduzieren demzufolge die Komplexität der Wahrnehmungswelt auf kommunizierbare Merkmale, so wie manchmal kinematographische oder fotografische Bildzeichen von der wirksamen Wahrnehmungswelt einige unterschiedene Aspekte kartographieren. Ohne Realitätskonstruktionen in der Drittheit wäre eine Reduktion auf kommunizierbare Zeichen verhindert. Folglich gilt für das reflexive Ego "..., daß ohne bestimmte Identität Bewußtsein nicht zu denken wäre" [Crespi 1991/118].

Reflexive Identität erreichen Individuen teils über individuell motivierte Vorstellung und vorrangig über verallgemeinerte Vorstellungen der kommunizierten Zeichenwelten ihrer Kultur. Was aber nicht zum Ausdruck bringt, daß Denken bzw. Vorstellen "... einfach ein nach innen verlegtes oder implizites Gespräch des Einzelnen ..." [Mead 1988/86, vgl. 222] wäre, wie Mead in der Annahme von zwei Ich-Instanzen meinte. Ein Individuum verfügt in seinem Denken nicht über zwei Ich-Instanzen, die eine Lüge im inneren Dialog so adressieren können, daß eine bewußte Instanz wissentlich eine Falschaussage kommuniziert, die die andere als symbolisierte Wahrheit bewußt annimmt, ohne selbst etwas von der Lüge zu wissen [Zur Lüge vgl. Ekman 1989]. Ein wirksam Unbewußtes kann zwar das Bewußtsein und die bewußte Selbstbeschreibung täuschen, aber dies wäre kein inneres Gespräch, das sich im Zeichengebrauch durch die Möglichkeit der bewußten Falschaussage bedingt. Etwas, mit dem man nicht lügen kann, ist kein Zeichen; man kann mit ihm weder eine Lüge noch eine Wahrheit darstellen: "man kann es überhaupt nicht verwenden, um »etwas zu sagen«" [Eco 1991/26]. Wenn ein Individuum sich in seinem Denken nicht bewußt und gleichzeitig unbemerkt belügen kann, dann kann es auch nicht innerlich so mit sich selbst reden, wie zwei Individuen; es stellt sich das allenfalls in Unkenntnis der Lüge, d.h. der Täuschung, so vor. Kommunikation mittels Zeichen bleibt vom Denken infolge der Zeichen unterschieden. Und dennoch sind kommunizierbare Zeichen von gedachten "Fiktionen (Vorstellungen) geprägt" [Derrida 1979/111] bzw. überführen Zeichen und "Sprache ... soziale in psychische Komplexität" [Luhmann 1987/368] und umgekehrt. Diese "Interpenetration" [Luhmann 1987/558, 566] zwischen Kommunikations- und Bewußtseinsleistungen räumt Luhmann trotz seiner Kritik an Mead und der Vorstellung eines inneren Dialogs ein, obwohl er den Zeichengebrauch mit Derridas Analyse des Husserlschen Zeichenbegriffs als pure Ausdrucksfunktion begründet. Vorstellungen sind demnach keine gegenständlichen und kommunikativen Bilder, sondern jene werden von diesen beschrieben. Allerdings nähern sich Bilder und Zeichen manchmal jenen Vorstellungen an, wenn sie dem Weltmodell eines vorstellenden Ego entgegen kommen [vgl. Wittgenstein 1990/235(301.), 255(367.)].

Zusammengefaßt sollen mit Drittheit die erörterten Situationen beschrieben sein, die sowohl das denkende Ego als auch seine kommunikativen Äußerungen mittels Zeichen kategorisieren. Zeichen können aus konzeptualisiertem Denken oder spontanen Reaktionen hervorgehen, sie müssen jedoch stets aus der Drittheit als Zeichen der Kommunikation erdeutet werden, um als solche zu fungieren. Gegenstände der ausschließlichen Wahrnehmung [Zweitheit] sind keine Zeichen; sie sind allenfalls Wahrnehmungs-Täuschungen. Wenn also Zweitheit die Kategorie des vorkommunikativen Subjekts und der Non-Ego-Erfahrung umgrenzt, dann folgt daraus für kommunizierte Zeichen und das reflektierende Ego: "Kommunikation [von Zeichen] ist die Verdrängung des Subjekts" [Schulte 1993/111].

Die Drittheit spielt für die kulturelle Bedeutung von Bildern eine tragende Rolle. In ihrer Kategorie figurieren Bilder als intentionale Konzeptionen einer optisch zugänglichen Erfahrungsdarstellung, die den kulturbedingten Zugang des Individuums zu seiner Welt in visualisierten Zeichen (Bildern) dokumentiert. Nämlich erst in der Drittheit kann ein Zeichen erklärt, erstellt bzw. semiotisiert werden. Zur Geltung bringt ein Individuum das Zeichen, sobald es mit dessen Interpretanten die Relation zum Objekt vervollständigt hat. Ein Zeichen ohne Relationierung, ohne Bezug zum Interpreten wäre zwar ein Zeichen, aber es wäre keines, welches durch einen Menschen als solches interpretiert wäre. Kein Zeichen entsteht unabhängig von seinem Interpreten, der über den Interpretanten verfügt oder bei dem er ausgelöst wird. Trotzdem sucht der Interpretant die Gültigkeit des Zeichens zu sichern, auch wenn der Interpret sich woanders aufhält. Ohne Drittheit, ohne einen Zeichen setzenden Menschen könnte das kulturelle Zeichen (z.B. das Bild) zwar nicht entstehen, jedoch bleibt es bestehen, sogar wenn es mit der menschlichen Existenz vorbei ist. Diese Beständigkeit intendierte vermutlich die NASA, als sie ein Bild auf Nimmerwiedersehen in den Weltraum schoß.

Bentele und Bystrina [vgl. 1978/26f.] verweisen darauf, daß Walther [vgl. 1974/48] eine aufgefundene Tafel unrichtigerweise nicht als Träger von Zeichen auffaßt, wenn kein Mensch den Zeichenkomplex auf der Tafel entziffern kann. Mit einer solchen von Walther eingenommenen Haltung wären nur wenige Kunstwerke, steinzeitliche Tontafeln oder jene besagte NASA-Tafel noch Zeichenträger, weil für ihre Zeichenkomplexe selten vollständige Interpretanten gefunden werden. Insbesondere bei Kunstwerken liegt ein ausgeprägter Sinn darin, daß sie die Möglichkeit oder spontane Freiheit bieten oder es schaffen wollen, die dargestellten Zeichen für Erfahrungen und Interpretationen offenzuhalten. Gerade ein unverstandenes Zeichen erweckt die Frage, wie es zu verstehen sei. Mit dieser Frage ist das Zeichen in seiner Zeichenfunktion interpretiert, obwohl möglicherweise unverstanden bleibt, wie dessen weitere, kommunikative Bedeutung zu interpretieren sei.

Im Anschluß an Josef Simon [vgl. 1989/39] bedeutet ein Zeichen das, was wir von dem Zeichen verstehen, auch wenn wir nur verstehen, daß es ein Zeichen ist. Von einer vollständigen Zeichenrelation läßt sich sprechen, wenn die Materialorganisation des Ausdrucks- oder Zeichenmittels [Erstheit] ein Objekt [Zweitheit] so darstellt, daß sie von jemandem in dieser Folge interpretiert werden kann und damit Zeichenbedeutung [Drittheit] erlangt. Dies gilt überdies, sobald das unverstandene Zeichen als Zeichen erkannt ist, obwohl das Zeichen in diesem Fall nur seine Funktion im Objektbezug repräsentiert. Auch ein Interpretationsversuch eines unbekannten Zeichens verläuft in der triadischen Relation, indem jedes korrekt oder inkorrekt interpretierte Zeichen ein Phänomen der Drittheit bleibt, welches das Denken des Individuums involviert [vgl. Peirce 1960/2.274]. Mit dieser pragmatischen Wendung zeigt Peirce, warum nicht das Zeichen als Mittel seine Bedeutung erlangt, sondern erst in der Zeichenrelation von Zeichen <-> Objektbezug <-> Interpretant in seiner Bedeutung interpretiert wird. Denken vollzieht sich demnach in einem Dritten der interpretierten und eventuell verstandenen Zeichen. So gewendet werden Bilder bzw. Zeichen sowie deren Objekt- und Interpretantenbezüge im Gebrauch von Individuen bestimmt. Es waltet deshalb absolut keine Garantie und Notwendigkeit, welche die Gültigkeit der triadischen Zeichenrelation bis in alle Zukunft gewährleistet. Die mannigfaltigen Bildinterpretationen von Kunsthistorikern bekräftigen, daß Bilder (Zeichen) einen interpretativen Möglichkeitsüberschuß aufweisen. Historiker können immer wieder anderes verstehen und interpretieren. Infolgedessen kommen Interpretationen (Interpretanten) selbst zeitlich zustande, gleichwohl der erfahrbare Gegenstand »Bild« (Zeichenmaterial in seiner Zweitheit) gegen Zeitlichkeit und Interpretationen resistenter auftritt [vgl. zu "zeitlich" Simon 1989/178; Luhmann 1992a/187f.].

Unter dem Gesichtspunkt der semiotischen Definition, welche eine logische und ontologische Bestimmung unberücksichtigt läßt, gehören Denken und Drittheit zur Klasse der Notwendigkeit [vgl. Bense 1976/48]. Mit Notwendigkeit ist zwar auch ein kommunikativer Code, eine erwartbare Gesetzlichkeit von Zeichen mitgemeint, aber entscheidend ist für sie, daß sie ein anschließbares Weitermachen impliziert, welches das Ende von Kommunikation gerade verhindern will. Aufhören wäre dann "... Zufall, und Weitermachen ist deshalb Notwendigkeit" [Luhmann 1987/396]. Insofern die repräsentative Kraft mancher Zeichen einem inhärenten - wenn auch zeitlichen - Code unterliegt, zeigt sich in diesem Sinne die Drittheit als Notwendigkeit einer anschlußfähigen Fortsetzbarkeit. Beispielsweise hängt die Sprache von einer solch inhärenten Gesetzlichkeit aus Gründen der Notwendigkeit ab. Jedoch tritt desgleichen die repräsentative Kraft eines Stuhlfotos als eine Notwendigkeit auf, bei der sich kommunikatives Weiterführen selten zufällig ereignet. Nahezu nie tritt der Zufall ein, daß ein Betrachter, der unserer Kultur angehört, die optischen Eigenschaften jenes Stuhlfotos nicht als Hinweis auf die kommunikative Realität dieses Objekts interpretiert, sofern er die repräsentative Kraft des Bildes und die diesem eigene optische Gesetzlichkeit (Notwendigkeit) als Zeichen versteht.

Um abschließend den Überblick zu gewährleisten, stelle ich die bisher verwendeten Begriffe entsprechend der Kategorien wie folgt dar:

| Erstheit: | (Sinnes- oder Gefühls-) Empfindung | Qualität | Eigenschaft | Möglichkeit |

| Zweitheit: | Wahrnehmung (7) in der Erfahrung/ Aktion/Reaktion | Aktion/Reaktion auf Präsenz | Gegenstand »Objekt« | Wirklichkeit Existenz |

| Drittheit: | Denken/Vorstellen Zeichen/Zeichen-Interpretation | Repräsentation Darstellung Kartographie | Relation (Beziehung) Zeichen |

Realität Konstruktion Notwendigkeit Regel, Code |

[In Anlehnung an die Tafel von Walther 1974/46]

Gewiß müssen die Kategorien als durchlässige Einteilungen verstanden werden. Sie kommen als Wirklichkeit in Form von Vorstellungen [Drittheit] über die Wirklichkeit vor. Was läßt sich mit ihnen hinsichtlich Bildern wiedergeben? Wie jeder empfinden, erfahren und denken kann, finden sich alle drei Kategorien in Bildern wieder. Die Semiotisierung baut sich wie folgt auf: in der Erstheit empfindet der Betrachter eines Bildes eine Farbe oder Form, eine Qualität also. Die Qualität bietet ihm die Möglichkeit, ein Bild wahrzunehmen und zu erfahren [Zweitheit]. Somit kommt eine Reaktion hinzu, die ihn das Bild als wahrgenommenen Gegenstand erfahren läßt. Bis zum Ereignis der Reaktion spielt sich eigentlich alles so ab, als ob das Bild ein Gegenstand der Natur wäre. Wie aber bekannt ist, stellt der Bildgegenstand ein kulturelles Zeichen dar. Es gibt sich als ein durch Drittheit entstandenes Zeichen zu erkennen, welches Momente der Zweit- und Erstheit in sich trägt. Drittheit ist auch nach Peirce [vgl. 1973/135] nichts anderes als ein Synonym für Repräsentation. Das Bild repräsentiert sich als Zeichen für die Repräsentation von Zeichen einer visualisierten Vorstellung eines Malers beispielsweise. Sofern der Maler alle Zeichen auf diesem Bild eigenständig gesetzt hat, muß er über ein Zeichenrepertoire verfügen, welches Zeichen der Erst-, Zweit- und Drittheit beinhaltet. Desgleichen verfügt der Betrachter über ein solches Repertoire, wenn er das Bild in allen Kategorien nachvollziehen will. Sofern im Idealfall (8) der gemalten Bilder jeder Schritt der Bildgestaltung durch das Bewußtsein des Bildproduzenten gelaufen ist, gibt "... es kein Zeichen ..., dessen sich das Denken nicht bedient" [Keiner 1978/68]. Daher liegen Zeichen sowie die Kategorien in der Natur des Geistes begründet. Peirce behauptet somit aus gutem Grund:

"Die Idee von Zweitheit und Erstheit wird nicht nur von Drittheit vorausgesetzt und involviert, sondern es wird nie möglich sein, irgendeine Zweitheit oder Erstheit in dem Phänomen zu finden, die nicht von Drittheit begleitet wird." [Peirce 1973/123]

Eine eingehende Untersuchung dieser Auffassung wäre an dieser Stelle verfrüht, jedoch verdeutlicht sie, daß ein »Finden« von darstellenden Zeichen allein in der Drittheit möglich ist. In gewisser Weise läßt sich deshalb jene Auffassung auch mit der übermütigen Picassos vergleichen, der sagte: "Ich suche nicht, ich finde." Beide Sätze implizieren, daß das zeichenkonstituierende Bewußtsein des Menschen selbst als eine Drittheit vorkommt. Im Sinne der Erst-, Zweit- und Drittheit reagieren Individuen auf Gegenstände und versuchen, diese Reaktion in unterschiedlichen Zeichen der Drittheit darzustellen oder zu begreifen. Ausgehend von der Empfindung [Erstheit] hat ein Künstler beispielsweise ein Perzept, das er im Wahrnehmungsurteil [Zweitheit] als sinnliche Erfahrung anerkennt. Dennoch malt der Künstler nicht das, was er gesehen hat, sondern das, was er innerhalb seines Denkens als die adäquate Beschreibung des Gesehenen im weitesten Sinne betrachtet. Insofern findet und bildet der Künstler eine "... Theorie dessen, was gesehen werden sollte" [Peirce 1973/41]. Ähnliches vollzieht sich in der Repräsentation einer Erfahrung und eines Gedankens. Eine Erfahrung oder ein Gedanke wird mittels eines Zeichens so dargestellt, wie der Künstler die Erfahrung oder den Gedanken selbst in bewußter Erinnerung konzeptualisieren kann. Repräsentationale Darstellung setzt demnach grundsätzlich Drittheit von Zeichen voraus.

Werden die abstrakten Kategorien nochmals zueinander in Beziehung gebracht, enstehen folgende Verbindungen. Nicht jede Erfahrung und jede visuelle Empfindung muß gleich von einem Denken in der Drittheit begleitet werden. Eine visuelle Empfindung kann ganz unabhängig bestehen. Sie wird jedoch, und dies wird sich klären, in der Erfahrung und im Denken unbemerkt bleiben. Körperliche Erfahrung setzt eine visuelle oder sensuelle Empfindung voraus, sie wird aber nicht notwendig vom einem Denken begleitet. Ein Gedanke kann zwar unabhängig von einer Erfahrung und einer Empfindung entstehen, doch erst dann, wenn ein Individuum jemals vorher eine Empfindung hatte und daraufhin zur Erfahrung oder Wahrnehmung kam.

Für die weitere Untersuchung der kommunikativen Situation, in der Bilder wahrgenommen und produziert werden, ergaben sich bisher folgende Ergebnisse:

- Bildgegenstände können von einem Rezipienten in der Erstheit von Qualitäten visuell empfunden werden.

- Bildgegenstände bewirken in der Zweitheit eine körperliche Reaktion oder Erfahrung, die das Wahrnehmungsbewußtsein des Rezipienten einschließt, ohne daß er ein Zeichen notwendig registriert haben muß.

- In der Drittheit sind Bilder von dem Rezipienten in ihrem gedanklichen Inhalt der Zeichen erfaßbar und erzeugen Vorstellungen/Interpretanten von »etwas anderem«, etwas Realem oder Unrealem in kartographischen Darstellungen.

- Sofern Bilder selbst durch Drittheit entstandene Zeichen sind, muß der Bildproduzent über ein Repertoire an Zeichen verfügen, das ihm gestattet, eine Erfahrung visualisiert in Zeichen darzustellen.

- Zeichen sind nicht unabhängig von Drittheit durch einen Interpreten zu setzen, da sie nur in der dreistelligen Relation als solche fungieren können. Potentiell kann alles zum Zeichen(-Mittel) werden, wenn ein Interpret, also der Betrachter, irgendeine Relation zwischen Zeichen, Objektbezug und Interpretant herstellt.

Die drei Kategorien treffen zwar deutliche Unterscheidungen zwischen einzelnen Phänomenen der Wahrnehmung und des Verhaltens zu Zeichen, dennoch klären sie nicht, ob sie durch die Wahrnehmungspsychologie begründet werden können. Eine solche Untersuchung wird nach der Einführung der Zeichen geleistet werden. Von großer Tragweite ist die Wahrnehmungspsychologie, weil Betrachter ohne visuelle Wahrnehmung keine Reaktion auf Bilder zeigen könnten. Daß eine solche Reaktion partiell von einer kulturgeprägten Perzeption geleitet wird, soll dann begründet werden. Schwieriger, aber auch schwerwiegender wird die Darlegung sein, warum selbst der Bildproduzent und Künstler diese kulturgeprägten Perzeptionen reproduziert. Um diese Thesen zu begründen, müssen die Zeichen differenziert werden. Bei einer dreistelligen Relation bringt dies ein komplexes Verfahren mit sich, aber die angestrebten Differenzierungen sind genauer als die der Theorien, die Zeichen einzig nach Signifikant und Signifikat unterscheiden können.

----Fußnoten---

(2) Eine kurze, aufschlußreiche Einführung zu Peirce gibt Nagl [vgl. 1992].

(3) "Ein Zeichen oder Repräsentamen ist ein Erstes, welches in einer solch wirklichen triadischen Relation zu einem Zweiten steht, das sein Objekt genannt wird, um dadurch imstande zu sein, ein Drittes, das sein Interpretant genannt wird, dahingehend zu bestimmen, daß dieselbe triadische Relation zu seinem Objekt, in der es selbst zu dem gleichen Objekt steht, vorausgesetzt ist. ... Ein Zeichen ist ein Repräsentamen mit einem geistigen Interpretanten ["Interpreten"]."

(4) "Ein Zeichen oder Repräsentamen ist etwas, welches für jemanden in einer gewissen Hinsicht oder Fähigkeit für etwas steht. Es adressiert sich an jemanden, d.h., es erzeugt im Bewußtsein jener Person ein äquivalentes oder vielleicht ein weiter entwickeltes Zeichen. Das Zeichen, welches es erzeugt, nenne ich den Interpretanten des ersten Zeichens. Das [erste] Zeichen steht für etwas, sein Objekt. Es steht für das Objekt nicht in jeder Hinsicht, sondern in bezug auf eine Art von Idee, die ich manchmal den Grund des Repräsentamens genannt habe."

(5) Ich möchte den mittlerweile umstrittenen Begriff des »Repräsentierens« als eine Eigenschaft von Zeichen und Darstellungen beibehalten, obwohl er auf kognitiver und jeder anderen Ebene sicherlich keiner "primitiv-naiven Abbildtheorie" oder tatsächlichen "Abbildung der Außenwelt" entspricht, wie Oeser [vgl. 1988/46] klarstellt. Auf der Bewußtseinsebene meint Repräsentation modifizierte Vorstellung, »eine Art von Idee« und kognitive Konstruktion einer Außenwelt. Auf der Kommunikationsebene meint Repräsentation kommunikative Konstruktion einer Außenwelt, der gegenüber repräsentierende, vertretende "Kartographien" Orientierung bieten, ohne daß in ihnen die präsente Außenwelt widergespiegelt wäre.

(6) Der Unterschied zwischen Zeichenelement und Zeichenrelation könnte hier schnell überlesen werden. Deshalb sei auf Benteles [vgl. 1984/87-91] Darstellung verwiesen, in der er bei einigen Semiotikern (u.a. M. Bense, E. Walther, K. Oehler) bemängelt, daß sie die gesamte Zeichenrelation zwischen Repräsentamen, Objekt und Interpretant als ein Zeichen benennen. Obwohl die beiden herangezogenen Zitate von Peirce Benteles Einwand, daß das materielle Zeichen ein Element der dreistelligen Relation ist, bestätigen, differenziert Peirce [vgl. 1960/1.540] an anderen Stellen weniger genau, indem er dort die gesamte triadische Relation als ein einziges Zeichen benennt [vgl. Greenlee 1973/44].

(7) Bei Walther steht Wahrnehmung in der Erstheit. Diese Darstellung ist aus wahrnehmungspsychologischer Sicht unrichtig, weil Wahrnehmung bereits die Widerständigkeit einer Gegenstandsexistenz beinhaltet und auf der anderen Seite die Differenz von zwei Empfindungen bemerkt wird, welches bereits eine Erfahrung darstellt [vgl. Walther 1974/45; Stadler 1975/23]. Wie die fundierte Analyse der Peirceschen Philosophie von Pape aufzeigt, ergibt sich die Wahrnehmung "... nicht nur durch die Formung von Empfindungsqualitäten, sondern durch den dyadischen Charakter dieser »Reaktion« selbst" [Pape 1989/191]. Aus diesem Grund sind die Wahrnehmungsurteile von Zweitheit begleitet.

(8) Auf jeden Fall gibt es hier reichlich Ausnahmen, wie beispielsweise die expressive Malerei oder die fotografische und elektronische Bildherstellung dokumentiert.

Eine Reihe von Theorien analysiert Bilder in Analogieschlüssen zur verbalen Sprache, z.B. Wedever [vgl. 1985] "Zur Sprachlichkeit von Bildern". In solchen Theorien heißt es, wie sogar auch Eco [vgl. 1972/236] schrieb, "... daß eine Photographie bereits einer langen Reihe von Worten entspricht ..." [Bitomsky 1973/149]. Genaugenommen meinen diese nomenklatorischen Theoretiker, die häufig die französische Semiologie saussurescher Prägung (vage) beerben, daß die Gegenstände oder Dinge der Welt in einer langen Reihe von Worten sprechen. Solch linguistische Erklärungen, die Bilderwelten in Sprache transformieren und dann diese Transformationen untersuchen, sagen selbstredend wenig über bildliche Zeichen aus. Für die weitere Untersuchung von Bildern ist z.B. Friedrich zu widersprechen, daß keineswegs alle Semiotiker vor und nach Saussure "... vom logischen System der Sprache aus[-gehen], um andere Zeichensysteme zu analysieren" [Friedrich 1994/26]. Weder ist Sprache ein System, ein erwartbar vorgeordnetes Ganzes, noch ist sie eine komplett aussagenlogische Ausdrucksweise, noch ist davon auszugehen, daß überhaupt die meisten "... Kommunikationserscheinungen mit den Kategorien der Linguistik erklärt werden können" [Eco 1972/197]. Bilder figurieren für etwas anderes weder als Sprache noch als System [s.S. 72, 329, 301 Fußn. 111]. Im Unterschied zur verbalen Sprache, bei der durchaus Unsystematisches (z.B. Worte, Gesten, individuelle Darstellungsstile, Fehler) sowohl Sinn wie auch kommunikative Bedeutung erhält, wurzeln wesentliche Merkmale von Bildern innerhalb der Möglichkeiten und Qualitäten der Mittel, also in der unabhängigeren Wahl und augenscheinlichen Ähnlichkeit der materiellen Gestaltung. Diese materielle Umsetzung beschreibt eine Theorie allgemeiner Zeichen adäquater, als unzutreffende Analogien zur verbalen Sprache und zu Systemen es vermögen.

Beispielsweise konkretisieren Verbalisierungen eine sinnliche Wiedererkennbarkeit ausnahmslos onomatopoetisch, also lautmalerisch. Wenn ein Bild einen Hund zeigt, der an einem Hahn vorbei geht, könnte dies in Lautmalerei übertragen heißen: wau wau tip tap tip kikeriki. Diese Transformation wäre aber schon stark symbolisch konventionalisiert, indessen Bilder weniger generalisierte Formen verwenden. Eine auf die konkrete Situation bezogene, halbkonventionelle Onomatopöie kommt recht selten vor; sie könnte z.B. lauten: waha waha tabab tabab kokruikrui. Eine nichtkonventionalisierte Onomatopöie wäre vorhanden, wenn ein Hörer meint, er hätte draußen auf der Straße seinen eigenen Hahn gehört, obwohl er simuliert wurde. Bei dieser Situation würde wahrscheinlich kaum jemand behaupten wollen, es wäre eine Sprache im alltäglichen Sinne gesprochen worden. Und gerade Bilder zeigen manchmal in ihrer Ähnlichkeitsbeziehung zum Gegenstand gerade jene zuletzt genannte Situation. Sie beziehen sich vielfach ganz konkret auf ein situatives und einzelnes Objekt, welches sie manchmal bei ungenauem Hinsehen sogar täuschend echt als Gegenstand imitieren. Bereits dieses Beispiel bekräftigt, daß es wenig Sinn macht, Sprache und Bilder zu vergleichen, weil verbale Sprache bei der sinnlich erfahrbaren Darstellung der Farben und dem Großteil aller sonstigen singulären Objekte bzw. Töne verstummt. Sprache vermittelt nie onomatopoetische Erlebnisqualitäten von stummen und selten welche von geräuschvollen Gegenständen. Außerdem werden verbale Zeichen grundsätzlich nie für eine spezielle Situation hergestellt, sondern sie werden trotz differierender Ereignisse wiederverwendet, um etwas zu bezeichnen. Moderne Bilder bezeichnen etwas oft situativ. Denn ihr farb- und formmalerischer Objektbezug kann nur etwas bezeichnen, was genau so zu existieren scheint, wie er es selbst darstellt [hierzu Morris 1973/296].

Um Bilder zu verstehen, müssen auch andere Zeichentypen berücksichtigt werden als diejenigen, die in verbalen Sprachen vorkommen. Dies meint zweifellos nicht, daß das Dreieck auf Seite 19 verbale Zeichentypen ignoriert und diese nicht als vollständige Zeichenrelationen beschreibt. Jedes Zeichen verkörpert im Mittelbezug eine Qualität, die in ihrem Objektbezug für eine Relation steht, in der das Zeichen im Interpretantenbezug eine Bedeutung vom Interpreten zugesprochen bekommt. Diese triadische Relation der Zeichenbezüge, die ich jetzt auf Bilder anwende, leitet sich aus den drei Kategorien der Erst-, Zweit- und Drittheit her. Das heißt, Erstheit beschreibt ein Bild als »Bildqualität« seiner materiellen Eigenschaften. Sie charakterisiert das Zeichen bezüglich seiner syntaktischen Mittel im Mittelbezug ("Signifikant"), indem sie unterscheidet, wie das Zeichen in Form und Material gegliedert ist. In der Zweitheit wird das Zeichen im Bild unter dem Aspekt betrachtet, wie es sich auf ein Objekt bezieht. Diese Beziehung umfaßt die semantische Bezeichnungsfunktion des Zeichens. Hier wird aufgegriffen, wie das bezeichnete und hingewiesene Objekt ("Signifikat", "Denotat") im Objektbezug des Zeichens vorliegt, d.h., was für ein Objekt die Bezeichnung, der Objektbezug darstellt. In der Drittheit werden die Zeichen im Bild durch den Interpretantenbezug gemäß ihrer pragmatischen Interpretationsstruktur der Bedeutung des Zeichens bestimmt. Mit anschaulicheren Worten: die Erstheit charakterisiert das Bild in seiner Struktur der Farben und Formen; sie beschreibt also, wie die Zeichen oder Bilder in ihrer Syntaktik aufgebaut sind. Die Zweitheit charakterisiert, wie die Zeichen (Farbe, Form) sich auf ein Objekt semantisch beziehen, z.B. durch ein Symbol oder eine nicht-symbolisch veranschaulichende Bezeichnung. Mit der Drittheit wird darauf Bezug genommen, wie ein Interpret den Interpretantenbezug zwischen Zeichen und Objekt herstellt oder als Bedeutung pragmatisch interpretiert, ob er beispielsweise das Bild durch ein Gefühl interpretiert oder ein Bild im verbalen Kontext der Kunstgeschichte versteht.

Aus der Erfahrung der Bildbetrachtung und Produktion ist bekannt, daß Bilder auf ein Medium der materiellen Realisation angewiesen sind. Bilder sind mittels Druckerfarbe in Zeitschriften gedruckt, mittels der Ablenkung eines Elektronenstrahls in der Bildröhre eines Fernsehers erzeugt oder durch das Auftragen von Pigmenten auf Leinwand hergestellt. Alle aufgezählten Möglichkeiten von Materialorganisationen sichern kommunikative Sichtbarkeit, indem sie sich nach den visuellen Empfindungskanälen des Menschen in spezifischen Zeitintervallen und Stofflichkeiten richten. Die visuelle Empfindung und die Zeichen als solche in ihrem Mittelbezug erscheinen als eine Erstheit von materiellen Qualitäten. Insofern bietet das Zeichen als ein Erstes die Möglichkeit, sich auf ein Objekt durch Bezeichnung zu beziehen. Solche Möglichkeiten von Qualitäten, in denen das Zeichenmittel oder Zeichen realisiert wird, lassen sich nach drei Klassen ihrer syntaktischen Erscheinungsweise semiotisch ordnen.

Als allererstes muß jedes Bild eine visuelle Empfindung verursachen können, es muß eine Farbe haben. Diese empfundene Farbe nennt Peirce [vgl. 1960/2.243; Walther 1974/56] ein Qualizeichen. Ein Qualizeichen ist eine Qualität, die vom Zeichen verkörpert wird. Es ist eine Qualität, die im Farbfleck oder im Bildpunkt des Fernsehens vorkommt. Qualizeichen sind somit Zeichen, die auf die Qualitäten eines Objekts hinweisen. Daher verfügen Qualizeichen nicht über die Qualitäten der wirklichen Welt, sondern über die von wirklichen Bildern. Genaugenommen kann ein solches Qualizeichen nicht wahrgenommen werden, weil es als einzelnes eine undifferenzierbare visuelle Empfindung erzeugt. In der wahrnehmbaren Eigenschaft des Qualizeichens bleibt seine Qualität [s.S. 23f.] schon vorausgesetzt, wenn der ereignishafte Charakter eines Farbflecks in der Erfahrung festgestellt wird. Zu jedem Farbfleck und Bildpunkt gehört die Unterscheidung, die ihnen Wahrnehmbarkeit beimißt, sobald sie sich in Farbe, Form oder Struktur von einem Hintergrund abheben, so wie die Stille aufgrund eines Pfeiftons bewußt wird. Ein Qualizeichen beschreibt demzufolge die Potentialität oder Möglichkeit der Materialorganisation.

Sobald Farbflecken, -punkte und -strukturen in Bildern zu Unterscheidungen führen, werden sie als Sinzeichen definiert "... (wobei die Silbe sin in der Bedeutung von »nur einmal vorkommen« aufgefaßt wird, wie singulär, simpel, Lateinisch: semel usw.) ..." [Peirce 1983/123; vgl. 1960/2.243ff.; Walther 1974/57]. Ein Sinzeichen benennt eine einmalig realisierte Materialorganisation, die trotz aller Regellosigkeit als ein Zeichen zu erkennen ist. Um diese Erkennbarkeit zu erfüllen, beinhaltet jedes Sinzeichen Qualizeichen, weil Farbqualitäten die Voraussetzung für die wirkliche Einteilung von Farbflecken sein müssen. Beispielsweise ist das Porträt der Mona Lisa ein Sinzeichen. In diesem singulären Bild stehen Farbpigmente in einer Einteilung, die auf einzigartige Weise die Mona Lisa als unwiederholtes Zeichen-Exemplar darstellt. Auch andere Bilder der Kunst oder des Kults z.B. treten vorwiegend singulär auf. Ihre unikale Realisation in singulären Zeichen-Exemplaren macht sie als individuelles Sinzeichen bestimmbar, weil es von ihnen - im Gegensatz zur Fotokopie beispielsweise - keine weiteren identischen Exemplare gibt und geben soll. Im Sinzeichen formuliert sich somit die künstlerische Freiheit, die eine Möglichkeit [Erstheit] zu einer subjektiven Wirklichkeit [Zweitheit] formiert. Das Sinzeichen ist deshalb durch sein aktuales Auftreten in Zeit und Raum definiert.

Indem sich allerdings das Bild der Mona Lisa so darstellt, als ob es dem Code der künstlichen Perspektive folgt, betrachtet man es semiotisch unter dem Aspekt des Legizeichen (lat. legis: das Gesetz) [vgl. Peirce 1960/2.246; 1983/124; Walther 1974/57]. Dieses kulturell konstruierte Gesetz, oder besser, dieser Code der Zentralperspektive wird nicht nur im Bild der Mona Lisa verwendet, sondern in sehr vielen Bildern innerhalb des Okzidents seit der Renaissance. Insofern impliziert ein Legizeichen Quali- und Sinzeichen. Es stellt eine Regel bereit, die die Orientierung dafür bietet, wie einzelne Bild-Exemplare in Form eines Sinzeichens wiederholt werden können. Ein Legizeichen benennt infolgedessen die regelhafte Materialorganisationen des Bildmediums, die als sogenannte »Replica« im Bildexemplar/Sinzeichen nachgeahmt oder exemplifiziert wird. Wenn Zeichen einem Code folgen, welcher die Wiederholbarkeit relational gleichförmiger Darstellungsweisen stabilisiert, dann sind sie Legizeichen, die sich z.B. in graphischen Konventionen materieller Gestaltung wiederholen. Einen solchen gesetzeshaften Code gibt die Zentralperspektive vor. Sie wurde kraft ihres unzweideutigen Hauptfluchtpunktes der optimalen Wahrnehmung zu einem Darstellungsimperativ, der den Menschen seit der Renaissance in einen verwissenschaftlichten Blick trieb, wodurch sich seine Individualisierung (im Sinzeichen) bei gleichzeitiger Kollektivierung (im Legizeichen) entwickeln konnte. Das Legizeichen drängt hier darauf, daß bildliche Veranschaulichungen kulturellen Darstellungscodes folgen, um ad hoc visuell kommunikativen Kontakt zum Betrachter herzustellen. Gleichfalls bleibt auch das christliche Kreuz, welches in irgendeiner Zeit, an irgendeinem Ort und irgendwie exemplifiziert wurde, fortwährend ein konformes Legizeichen. Desgleichen treten Verkehrszeichen oder Buchstaben als gesetzmäßig verwendete Zeichen auf, die mit inhärenter Selbstähnlichkeit dargestellt oder exemplifiziert sein müssen, wenn sie ihre Bezeichnungsfunktion bewahren sollen. Legizeichen geben demgemäß kulturelle Orientierung vor, wie die Exemplifizierung oder Replicabildung im Sinzeichen konkretisiert werden kann, damit ein Kommunikationspartner vergleichsweise zu regellosen Zeichen zügig an den kommunikativen Sinn in einer Materialformation Anschluß findet.

Die dreistellige Stufenfolge der Zeichen unter dem Aspekt des Mittelbezugs zeigt, in welcher Weise das Material geordnet sein muß, um etwas so zu transportieren, daß es für visuelle Sinne wahrnehmbar wird. Ohne eine materielle Realisation (Qualizeichen), bliebe beispielsweise das christliche Kreuz im Imaginären, auf das es zwar hinweisen soll, aber niemand könnte den Hinweis sehen. Um gesehen zu werden, muß das Kreuz wenigstens einmal in einer Einteilung von Pigmenten zu einem Sinzeichen aktualisiert werden. Wenn nunmehr das Kreuz als Sinzeichen immer kreuzähnlich dargestellt wird, läßt sich diese syntaktische Konvention als Legizeichen beschreiben. Diese drei genannten Zeichenbezüge, die als Mittel Sichtbarkeit ermöglichen, gehören zur Kategorie der Erstheit, indem sie Möglichkeiten der Qualitäten bieten, um sich auf ein Objekt zu beziehen. Diese Möglichkeiten der Erstheit orientieren sich allerdings wiederum an den drei Kategorien, was sicherlich nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist. Denn das Qualizeichen bezeichnet eine Erstheit in der Erstheit, weil es nur die Möglichkeit eines Mittels benennt. Unter diesem Gesichtspunkt taucht das Sinzeichen als Zweitheit in der Erstheit auf, indem das Zeichen als Mittel in einer konkreten Form existiert. Und die Drittheit in der Erstheit zeigt sich im Legizeichen dadurch, daß ein syntaktischer Code oder eine graphische Konvention die kulturelle Notwendigkeit einer bestimmten Farbe und Form erkennen läßt.

Der Künstler Gerhard Merz bestätigt die Unterteilung der bildnerischen Mittel, wenn er feststellt: "Für mich gibt es nur drei Sachen in der Bildenden Kunst: Maß, Farbe, Licht. Das sind die nackten Waffen der Kunst; mehr ist nicht los. Kunst als Anordnungs[-not(?)]wendigkeit, eine Grammatik innerhalb gesetzter Horizonte" [Informationsblatt zu seiner Ausstellung in Hamburg 1992]. Semiotisch abstrahiert meint Merz, daß er die Qualitäten Licht, Form und Farbe in Sin- bzw. Legizeichen segmentiert, um sich innerhalb gesetzter Bezugsrahmen der Kunst mitzuteilen. Ein "Kunst[-werk] gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar" [Paul Klee in: Hess 1988/131]. Und ihr vergleichbar kommunizieren auch Bilder nicht etwas Sichtbares aus der Welt, sondern beziehen sich auf etwas, was sie innerhalb ihrer Gliederung der Zeichenmittel sichtbar machen können. Die Welt bleibt in Bildern unsichtbar. Sie schimmert in ihnen nicht wie durch eine transparente Folie hindurch. Was man im Bild sieht, bestimmt sich deshalb mit der Sichtbarkeit, die zeichenhafte Bildmittel ermöglichen.

Korrespondierend zur visuellen Wahrnehmungsfähigkeit eines Menschen präsentieren dessen Bilder mittels Farbe, Form und Licht eine optische Einteilung von Zeichen. Diese Bildmittel stehen oft für etwas, worauf sie sich in ihrer Semantik, d.h. Bezeichnungsfunktion, beziehen. Das Fernsehbild vom Nachrichtensprecher beispielsweise will im Objektbezug zeigen, wie er zum Zeitpunkt seiner Visualisierung auf dem Stuhl im Studio sitzt und spricht. Ebenfalls bezeichnet das Bild der Mona Lisa ein Objekt, nämlich die Gattin des Florentiners Piero Francesco del Giocondo. Im Objektbezug bezeichnen Zeichen auch unwirkliche oder imaginäre Dinge, die sich in der Vorstellung des Zeichenverwenders ereignen. Sie beziehen sich z.B. auf bisher ungesehene Sachen wie Einhörner, kriegerische Marsmenschen, schwarze Löcher, genetische Codierungen, Atome, Engel und den Teufel. Für das kommunikative Funktionieren eines Zeichens ist es unerheblich, ob Dinge im wirklichen Wahrnehmungskontakt existieren oder inexistent sind. Außerdem kommt es im Objektbezug nicht darauf an, wie etwas als Bedeutung verstanden wird, sondern darauf, wie sich auf etwas bezogen wird. Wenn auf einen männlichen Menschen etwa mit seinem Porträt, mit einem darauf zeigenden Finger oder mit diesem Marssymbol _ Bezug genommen wird, dann liegen offenkundig verschiedene Themen vor, die die Bezeichnung darlegt. Das Zeichen steht für etwas, was es bezeichnet (signifiziert). Auf dieses Signifikat oder Objekt "männlicher Mensch" kann in vielfältiger Hinsicht Bezug genommen werden. Der Objektbezug des Zeichens kann zweifellos nur das Objekt thematisieren und nicht das Kennenlernen jenes Menschen ersetzen. Wie Barthes [vgl. 1987/37] subsumierte, offenbart das Signifikat eines Zeichens keinen Gegenstand, keinen leibhaftigen Menschen, sondern eine »psychische« Vorstellung von einem solchen. Der Objektbezug, das Signifikat hat seinen Bezug nicht in der wirklichen Welt, sondern in der psychischen Vorstellung des Betrachters, dessen interne Konstruktion ihn zur Interpretation der externen Welt bewegt. Die Bezeichnungsweisen, wie Objekte in Zeichen vorliegen, können mit Peirce in drei Bezügen zum Objekt unterschieden werden, die alle in der Zweitheit stehen, weil sie eine körperlich erfahrbare oder vorgestellte Kenntnis von Objekten bezeichnen [s.S. 19 (Dreieck)].

Den ersten Objektbezug nennt Peirce Ikon, welches sich vom griechischen Eíkõn/Éísko (vergleiche, mache ähnlich) herleitet [vgl. Keiner 1977/35; Peirce 1960/2.274]. Ein ikonischer Objektbezug bezeichnet etwas mit seiner ähnlichmachenden Beziehung zum Objekt. Ein Bildzeichen impliziert das Ikon, sobald es visuell wahrnehmbare Ähnlichkeitsrelationen seines Objektbezugs augenscheinlich werden läßt. Das Bildzeichen gibt mit seinem ikonischen Objektbezug also nur vor, als ob es eine dem Objekt ähnelnde Farbe und Form repräsentieren würde. Außerdem bezeichnet das Ikon per Ähnlichkeit sein Objekt manchmal so, daß wir annehmen, es könnte die Präsenz eines vertrauten Gegenstandes imitieren, weil wir in der Bezeichnung etwas wiedererkennen, was wir schon einmal in Wirklichkeit gesehen haben. Diese Erinnerung an einen wirklichen Gegenstand ist für die kommunikative Funktion, die das bezeichnende Ikon per Ähnlichkeit verwirklicht, aber vollkommen unerheblich. Das Ikon richtet eine ihm eigene Kommunikation aus. Seinen bezeichneten Inhalt enthüllt es, sobald wir seine bezeichnende Ähnlichkeit als Sichtbarkeit des Objekts wahrnehmen, obwohl wir eventuell ein solches Objekt niemals vorher oder in gegenständlicher Wirklichkeit gesehen haben. Ikons in Bildzeichen machen etwas sichtbar, ohne die Sichtbarkeit einer Wirklichkeit widerzuspiegeln oder homöomorph (in Form und Struktur gleichgestaltig) zu duplizieren.

Peirce meint: als Ikon erscheint ein solches, "... weil es als ein wahrgenommenes Ding eine Idee wachruft, die naturgemäß (9) mit der Idee verbunden ist, die das Objekt hervorrufen würde" [Peirce 1986/205]. Diese wachgerufene Idee muß keine einzige Eigenschaft eines tatsächlich erfahrbaren Gegenstandes aufweisen. Sie benennt, daß das bildliche Ikon im Individuum eine Vorstellung wachruft, wie diese in ihm möglicherweise reale oder fiktionale Merkmale von Objekten evozieren würden. Die Kongruenz eines Bildzeichens und seines ikonisch bezeichneten Stuhls mit dem wirklichen Gegenstand Stuhl ist eine Idee, keine Faktizität. Ein Ikon stellt demzufolge etwas anderes so dar, wie dieses andere selbst im materiellen Bildmittel und dessen Segmentierung zu erkennen ist. Insofern sieht Peirce an jener Stelle, an anderen aber nicht, daß Bilder und das Ikon auf keiner faktischen Ähnlichkeitsrelation beruhen, sondern auf einer kulturellen Idee/Vorstellung von Merkmalen einer möglichen Ähnlichkeitsbeziehung [s.S. 316]. Die wachgerufene Idee von bildlicher Ähnlichkeit basiert darauf, daß wir die Selbstähnlichkeit von zeichenhaften Bildmitteln wiedererkennen und daraufhin ein bisher ungesehenes Objekt in ihnen erkennen, oder sie basiert darauf, daß wir einen alltäglichen Gegenstand im Bild wiedererkennen und erst danach erkennen, daß wir keinen Gegenstand, sondern ein Bild von ihm wiedererkannten.

In Abweichung zu den semiotischen Schriften von Peirce und zu denen, die sich darauf beziehen, erfüllt ein Bildzeichen seine Bestimmung als Ikon pragmatisch, sobald Ähnlichkeitsurteile einem optischen Wiedererkennen folgen. Ohne Wiedererkennen, wie sich noch zeigt [s.S. 147f.], bahnen sich keine ikonischen Ähnlichkeitsbezüge an. Ikonische Ähnlichkeit generiert ein Interpret deshalb erstens dann, wenn er die optische Struktur des Bildmittels wiedererkennt, um etwas ikonisch zu erkennen, oder zweitens dann, wenn er in einem Gegenstand etwas von etwas anderem ikonisch wiedererkennt. Erst kraft der Wiedererkennung kann etwas zum (ikonisch bildlichen) Zeichen seiner Funktion oder zum (ikonisch bildlichen) Zeichen für etwas anderes werden [s.S. 8 (zweite Prämisse der Bilddefinition)].

Ikonische Bilder können zwar im logischen Sinne weder wahr noch unwahr sein, weil Unähnlichkeit nicht als negierte Ähnlichkeit gelten kann und zudem keineswegs irgend etwas anderes als das Präsente optisch mitteilt. Desto mehr können ikonische Bilder, die eine Idee von Ähnlichkeit wiedererkennen lassen, jedoch täuschen. Denn im ikonischen Objektbezug sind Qualitäten (10) repräsentiert, von denen ein Betrachter es im Fall von Bildern für möglich hält, sie könnten solch "täuschend" ähnliche Empfindungen erzeugen, wie sie ein wirklicher Gegenstand oder visionäres Objekt womöglich selbst verursachen könnte. Wenn Bilder, die der Betrachter im Augenschein nachkonstruiert, irgendwie einem Objekt ähneln könnten, dann befördern sie eine ikonische Bezeichnung konstant positiver Ähnlichkeit. Insofern kennzeichnet der ikonische Objektbezug die Möglichkeit für eine dem Gegenstand ähnelnde Erfahrung. Beispielsweise ermöglicht ein Bild von einer schönen Landschaft eine wiedererkennbare Anschauung, die vorgibt, sie sei der Landschaft ähnlich.

Bereits hier präzisiert sich in ersten Schritten, wie das Bildhafte am Bild infolge seines ikonischen Objektbezugs sichtbar wird. Die ikonische Wiedererkennbarkeit verlangt vom Betrachter, daß ihm eine große Vertrautheit mit den bildlichen Repräsentationsformen seiner Kultur zu eigen wird. Der ikonische Objektbezug, der in seinen ästhetischen Bezügen vielfältig dimensioniert sein kann, impliziert eine Fähigkeit der Nachempfindung, die der Betrachter am Bild selbst entwickelt. Je größer die Kohärenz der Lebensformen von Bildproduzent und Rezipient allerdings ist, um so leichter wird letzterer die ikonische Darbietung visuell verstehen. Nimmt die Kohärenz ab, erfordert dies vom Betrachter ein stärkeres Assoziationsgeschick. Er muß sich ersinnen, worauf sich das Bild ikonisch bezieht. Im Anschluß an Wollheim [vgl. 1982/114ff.; Knobeloch 1988/156] erfordert das Verstehen von ikonischen Zeichen ein Können, das im Training visueller Wahrnehmungs- und Wiedererkennungsfähigkeit innerhalb einer Bildkultur erworben wird. Wo Assoziationen durch augenblickliches Verstehen ersetzt werden, wo die Ähnlichkeit des Zeichens zu seinem ikonischen Objekt sofort erkannt wird, dort ist das ikonische Zeichen ein Teil einer äußerst gut vertrauten Bildkommunikation.

Im Unterschied zum Ikon beschreibt der Index einen Objektbezug, bei dem das Objekt nicht per Ähnlichkeit, sondern im hinweisenden, gestischen, anzeigenden und messenden Sinn bezeichnet wird. Die Zeichen Rauch und Hitze, die aus einer Feuersbrunst herrühren, besitzen einen indexikalischen Objektbezug, weil dieser kraft einer wirklichen Verbindung zum Flammenmeer "... den Geist dazu zwingt, sich mit diesem Objekt zu befassen" [Peirce 1986/206; vgl. 1960/2.305; 1983/65]. Diese kausale Verbindung vom Zeichen zu seinem indexikalischen Objekt gibt zumindest vor, als sei sie auf das interpretierte Objekt empirisch zurückzuführen, obwohl möglicherweise der indizierende Rauch auf Rauchbomben beruht. Auch bei Fehlinterpretationen zeigt das Zeichen im indexikalischen Objektbezug stets eine kausale und wirksame Verbindung an. Insofern weist ein Index auf etwas Singuläres hin, was seine Generalisierungskraft im Vergleich zum Ikon vermindert. Ein Index erfordert, daß er selbst wie ferner das indizierte Objekt für eine persönliche Erfahrung ausprobierbar vorhanden sein soll, z.B. ein Dreieck, welches auf eine Gefahr aufmerksam macht, Rauch, der Feuer indiziert, oder ein Fieberdiagramm, das Meßwerte eines Thermometers darstellt. Jeder optische Index teilt auf Grund von Konventionen oder von erlernten Erfahrungen mit natürlichen Wahrscheinlichkeiten etwas mit. Einen Index trägt ebenfalls das fotografische Lichtbild. Dessen reaktive Oberfläche spricht auf Wechselwirkungen mit Lichtintensität an, wodurch es kraft des technisierten Zwangs eine direkte und singuläre Verbindung zur Wirklichkeit ausmißt. Obwohl Lichtbildnerei auch ikonische Momente beinhaltet, scheint gerade der indexikalische Bezug zur der (früher für göttlich gehaltenen) Lichtseite physikalischer Wirklichkeit ein großes Interesse beim Betrachter zu erwecken. Die andere Seite physikalischer Wirklichkeit, also die (teuflische?) Dunkelheit findet in der Lichtbildnerei keine Berücksichtigung. Daß die fotografische Wirklichkeitsbeschreibung vom Licht dem Unerfahrenen nicht die "wahre" Realität vermittelt, zeigte das Beispiel des Touristen in Indien [s.S. 25]. Aufgrund ihrer Unerfahrenheit wollen so viele Leute Bilder von Toten sehen, weil sie das Reich des Todes und des Dunkels nicht ohne Umstände besuchen können. Welchen Motivationen die Bildbetrachtung jedoch unterliegt, wird noch beantwortet werden.

Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Objektbezügen ist die Bestimmung des Symbols allgemein bekannter. Ein Symbol teilt etwas unabhängig von Ähnlichkeit oder direkter Verbindung zu seinem Objekt mit. In ihm ist das Objekt vollständig unabhängig von dessen Existenz bezeichnet, also gänzlich arbiträr ("beliebig") benannt, so wie die verbale Sprache ihre Objekte symbolisiert. Im kommunikativen Geschehen fungiert das Symbol als ein Objektbezug, der Kraft eines Codes, d.h. in stark konventionalisierter Weise, einige Merkmale eines Objekts benennt, um so meist bekannte Assoziationen von allgemeinen Ideen in bezug auf das Objekt zu erwecken [vgl. Peirce 1960/2.247]. Beispielsweise symbolisiert das Zeichenmittel des christlichen Kreuzes das Christentum oder eine Sonnenuhr die Zeitmessung, obwohl die Zeit von indizierenden Zeigern (Schattenwürfen) abzulesen ist. Symbole messen nichts, auch nicht die Zeit. Aufgrund der großen Generalisierungskraft sind Symbole oft in Bildern aufzufinden, weil sie ihre Sinnorientierung nicht aus sozialkonstruierter Ähnlichkeit zur Welt oder direkter Erfahrbarkeit einer Wirklichkeit erhalten, sondern aus den sozialen Konstruktionen der verbalen (diskursiven) Symbole. Symbole können weitgehend, jedoch nicht vollständig unabhängig von jenen beiden vorgängigen Weltbezügen konstruiert werden. Nichtsprachliche Hinweise auf vorsprachliche Weltkonstruktionen setzt die sprachliche Weltkonstruktion voraus, weil Drittheit absolut ohne Zeit- und Erstheit ungenerierbar ist [s.S. 31, 61 Fußn. 19].

Mit dem Zeichen im Mittelbezug [s.S. 34 (Kap. 1.2.a)] verdeutlichte sich, innerhalb welcher Möglichkeiten das Material syntaktisch geordnet ist. Wie das bezeichnete Objekt/Signifikat in diesen Zeichen vorliegen kann, beschrieb die semantische Zeichendimension von Ikon, Index und Symbol. Bleibt somit noch offen, wie der syntaktisch-semantische Zusammenhang interpretiert werden kann, welche Wirkung und Bedeutung er also im Denken, Verhalten und Erleben des Interpreten hat. Mit der Interpretation eines Zeichens verwirklicht sich letztlich die Bedeutung eines Zeichens für den Interpreten. Dieser Interpretantenbezug steht in der Drittheit, d.h., er wird von der Kategorie beschrieben, in der das Zeichen als solches erst erkannt wird und eine Zeichenbedeutung erlangt. Insofern die Interpretation und damit die Bedeutungsfunktion von Bildern erst durch den Interpreten, der einen Interpretanten konstituiert, geleistet wird, kommen hier auch gesellschaftliche Einflüsse und Systembezüge zur Sprache, die ein Interpretanten- oder Bedeutungsfeld des Zeichens einbringen, also die soziale Pragmatik im Umgang mit Zeichen.

Die Bestrebung von Peirce [vgl. 1960/5.472ff; 1967 II/470ff.] war es, eine universale Semiotik aufzubauen. Darum hat er die visuelle Empfindung [Erstheit] und die Wahrnehmung bzw. Reaktion [Zweitheit] eines Individuums ebenfalls als Interpretanten bestimmt. Der erste Interpretant eines Zeichens basiert natürlich auf einer "korrekten" Empfindungsmöglichkeit des Zeichenmittels und eines undifferenzierten Gefühls. Diese Empfindungsmöglichkeit eines Individuums nennt Peirce einen »unmittelbaren oder emotionalen Interpretanten« eines Zeichens. Um die begriffliche Kompatibilität zu anderen Theorien zu vereinfachen, beuge ich den Peirceschen Sprachgebrauch und möchte den unmittelbaren Interpretanten der Qualität des Zeichenmittels notgedrungen wie bisher als Erstheit der sinnlichen Empfindung oder des interpretierenden Gefühls benennen. Aus demselben Grund soll auch die aktualisierte Wirkung eines Gegenstandes nicht allein »dynamischer oder energetischer Interpretant« heißen, sondern auch Reaktion, Erleben und Verhalten während einer Wahrnehmung, welche in der Zweitheit aufgrund eines Bildgegenstandes erfolgt. Nur den letzten »finalen Interpretanten« eines Zeichens nenne ich weiterhin Interpretant, weil hier die eigentliche Interpretation eines Zeichens als Zeichen für etwas anderes von einem Individuum vervollständigt wird [s.S. 19 (Dreieck)].

Zur Verdeutlichung des sogenannten finalen Interpretantenbezugs stelle man sich das Bild eines bestimmten demokratischen Politikers vor, der in der expressiven Malweise von Francis Bacon so dargestellt ist, als ob er der Papst wäre. In diesem Bild thront der Politiker im Meßgewand und mit den päpstlichen Insignien auf einer herrschaftlichen Sitzgelegenheit.